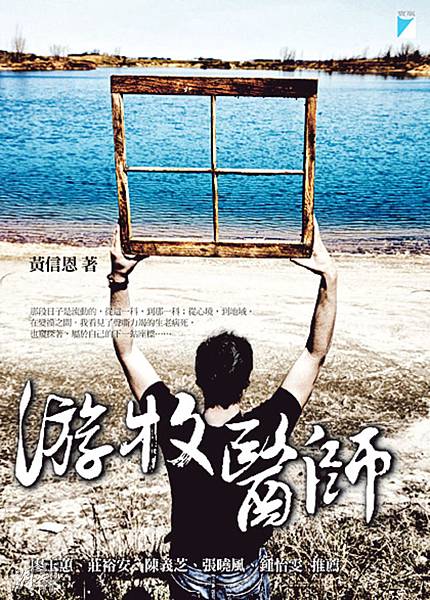

收錄在 《 游牧醫師 》 散文集中。

-----

〈時差〉這篇散文以第一人稱的敘述角度出發,作者寫出阿嬤因突如其來的一場意外,陷入晨昏莫辨的失憶狀態。文章以祖輩的病痛和退化為軸,對比父輩的細心照料與孫輩的不知所措,且時差是不斷的穿梭在文章之中,從祖父孫三代記憶上的時差和現實生活上紛亂的時差互相結合呼應,慢慢地梳理出三人的生活狀態與情感波折。而作者黃信恩又有豐富的醫學背景,在病人生心理的描寫上格外清析準確,對文章主軸絲絲入扣,更讓讀者能深刻體會其中親情的酸甜苦辣。

文章前幾段先述說阿嬤病情的起頭,和生活的不便與症狀,「時光過於抽象、流速過於安靜」、「她開始日夜顛倒,頹廢的清晨,亢進的深夜」,臥病而對時間模糊成的時差,卻意外地與回國的父親時差吻合,兩人開始在混亂的時序中對抗著彼此的時差,開展後段照護時光中,親情間的黏合與碰撞。而後大篇幅的段落交叉敘述祖父孫三人在不同面相形成的時差。在阿嬤身上可以看到疾病所造成的生理時差與無法和現代演進接軌的社會時差。阿嬤在臥病後智力降低到孩童程度,日夜交替中,渾噩進食睡眠,記憶也開始出現時差,對於人事物的遺忘、過去的記憶的停留、時空變遷的斷層,但心中所慣於的那份年代歲月,卻是時差無法輕易剝奪的,是一道專屬於她的時差,「她無法遺忘台語,時而吟唱日本小調;她樂於蒲扇的搖動,不安於電扇的快轉;她將時光安心停擺在一個恪守儉約的朝代。」即使病老,每個人記憶最底層的那方美好,永存而溫暖。

在描寫作者身上,時差是停留在十多歲的青春裡,愛冒險幻想、不成熟而怯弱,在阿嬤臥病期間,在理性和感性間拉扯,不知所措甚而袖手旁觀,「而我,出門了,在交通號誌最囉嗦的時刻,卻感到戶外空氣的輕省」,「我對這樣輕易出門的舉動感到罪惡、了無責任感」,作者卻在一次次回望間,發現父親也不再年輕,即使隔著輩分的差異,憐老之心卻是如此相似,讓人心有戚戚而哀傷。而文章中最動人的便是那位忘記時差,仍把自己當作阿嬤力壯的兒子,從餵食、沐浴、脹紅著臉背負阿嬤上下樓享受假日的輕盈與光亮,那樣的無怨無悔、奮不顧身,絞盡腦汁的要與阿嬤的時差抗衡,固守那段與阿嬤母子兩人的時差,只有將自己淹沒在時光裡,呵護著脆弱的記憶,才能修補這段缺失的歲月,作者理性而懇切的敘述口吻,體現父親的堅強與孝心,喚醒許多人潛伏而最脆弱的情感,不禁淚眼模糊,辛酸難耐。

整篇文章細膩多感,記敘與抒情並行,基調溫暖而哀傷,以自己的生命經驗為底,鋪敘出一篇真摯動人的家庭史,而更是所有人都會經歷的生命過程,共鳴之下,往往打入人心最敏感的角落。黃信恩靈巧的把時差兩字做更寬廣的詮釋,運用祖父孫三人面臨各異的時差,帶出不同的精神狀態與生活樣貌,環環相扣,讓讀者不住深思其中深刻的親情問題,呼應本身的情感,不住的再三省思。

留言列表

留言列表